고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

[SNS-숏폼에 중독된 사회]

뇌 충동조절 부위 활성화 반응

청소년-아동, 중독에 더 취약

“숏폼을 볼 때 실험자(기자)의 뇌에서 활성화가 되는 부위가 있죠? 이 부위가 계획, 주의력, 충동 조절, 의사 결정을 담당하는 부위예요.”

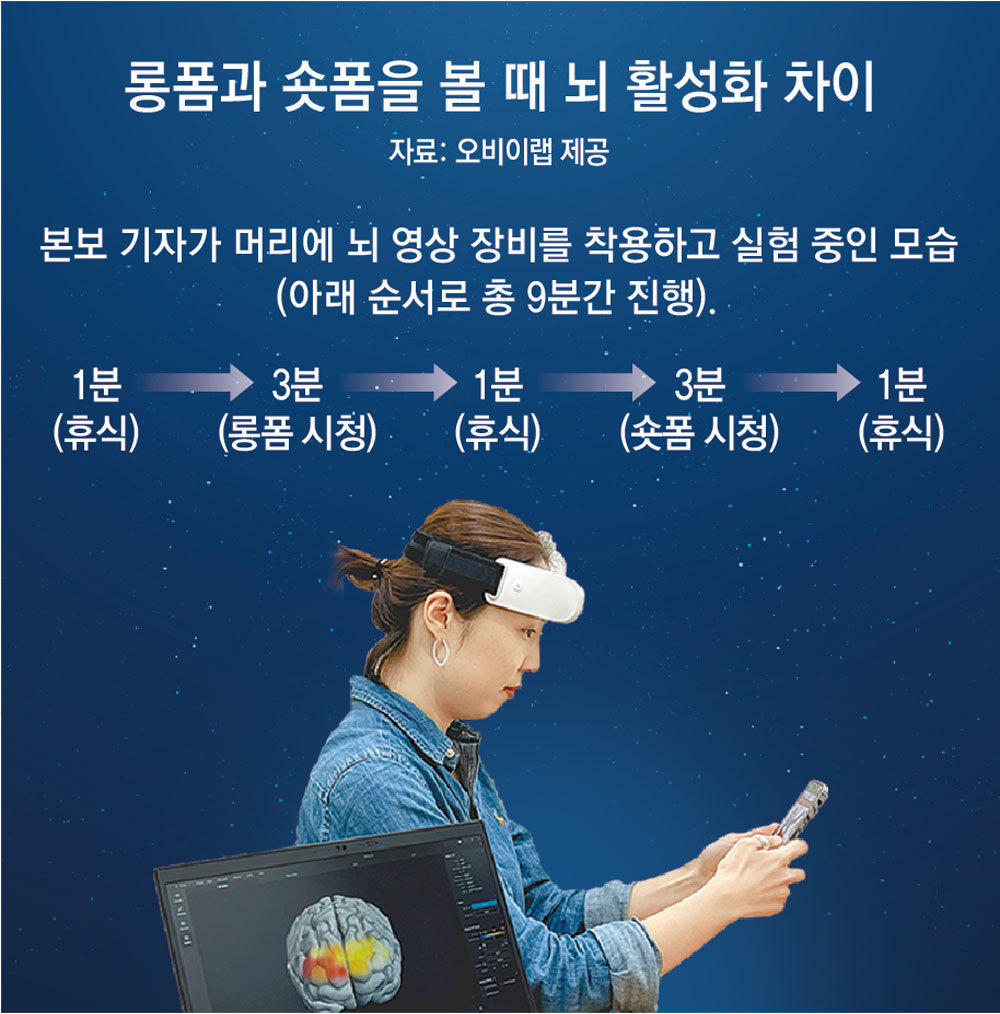

최근 서울 강남구에 있는 오비이랩 사무실에서 만난 최종관 연구개발(R&D) 본부장은 숏폼과 롱폼을 볼 때 본보 기자 두 명의 뇌를 관찰한 결과를 보며 말했다. 이날 기자의 뇌를 들여다본 기기는 오비이랩이 개발한 ‘널싯(NIRSIT)’이다. 널싯은 뇌에 근적외선을 쏴 혈액이 몰리는 부위를 확인하는 근적외선분광법(fNIRS)을 활용한 측정 기기다. 혈액이 몰린다는 것은 그 부분이 활성화된다는 것을 의미한다. 오비이랩은 2013년 KAIST 연구실 창업을 통해 설립된 뇌 영상 장비 개발 스타트업이다.

이날 실험에 참가한 두 명의 기자는 스키 고글처럼 생긴 널싯을 머리에 쓰고 ‘1분(휴식)→3분(롱폼)→1분(휴식)→3분(숏폼)→1분(휴식)’ 순서로 실험을 진행했다. 롱폼 콘텐츠로는 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼인 디즈니플러스에서 많은 인기를 끌었던 드라마 ‘무빙’의 한 장면을 활용했다. 숏폼 콘텐츠로는 각자 개인 소셜네트워크서비스(SNS) 계정에서 추천해주는 1분 내외의 짧은 영상인 유튜브 쇼츠를 활용했다.

실험 결과, 두 참가자의 뇌에서 동일한 반응이 포착됐다. 전전두엽 부위의 중전두회(middle frontal gyrus), 위이마이랑(superior frontal gyrus)이라고 불리는 부분이 평소보다 활성화됐으며, 숏폼을 볼 때 가장 크게 활성화됐다. 이 부위는 계획, 문제 해결, 조직화 등 집행 능력과 충동 조절을 하는 데 중요한 역할을 하는 곳이다. 실험 결과를 확인한 최민이 KAIST 뇌인지과학과 교수는 “숏폼을 볼 때 인지적, 감각적 기능이 강하게 자극됐으며, 뇌가 집중력과 인지적 자원을 더 많이 활용하도록 유도한다고 해석할 수 있다”고 했다.

숏폼 볼때 인지-감각기능 활성화

더 강하고 빠른 즐거움 찾게돼

복잡한 정보 처리 능력 약화 우려

이날 실험에 활용한 ‘널싯’을 통해 기자는 실시간으로 뇌의 활성화 반응을 확인할 수 있었다. 드라마 무빙을 볼 때는 푸른색 내지는 옅은 노란색을 유지하던 뇌의 전전두엽 부위가 숏폼을 본 지 1분이 채 지나기도 전에 붉은색으로 변했다. 푸른색은 뇌가 편안한 상태라는 것을 나타내고, 노란색에서 붉은색이 될수록 뇌가 많이 활성화됐다는 의미다. 즉, 숏폼이 그만큼 빠르게 뇌를 활성화시킨 것이다.

● 보면 볼수록 내성 생겨 더 강한 자극 찾게 돼

물론 뇌가 빠르게 활성화되는 것을 무조건 나쁜 현상이라고 볼 수는 없다. 그만큼 뇌를 잘 활용하고 있다는 의미이기도 하기 때문이다. 실제 숏폼을 교육이나 유익한 정보 전달에 활용하면 학습 효과를 높일 수 있다는 연구 결과들도 있다.

문제는 유튜브, 인스타그램, 틱톡 등 주요 소셜네트워크서비스(SNS) 플랫폼들이 추천 알고리즘을 통해 사용자 맞춤형 숏폼 영상만 노출시킨다는 점이다. 이렇게 노출되는 영상의 대다수는 평소 사용자가 재미를 느꼈던 자극적인 내용일 가능성이 높다.

이렇게 강하고 빠른 즐거움은 강한 중독성을 일으키는 원인이 될 수 있다. 홍순범 서울대 정신건강의학과 교수는 “자극이 입력되고 빠르게 쾌감을 줄 때, 더 빠른 자원의 고갈을 가져올 때 중독성이 더 강하다”며 “그런 관점에서 숏폼 영상이 롱폼 영상보다 뇌를 쉽게 지치게 하고, 중독성이 더 강한 성질을 지니고 있다고 볼 수 있다”고 했다.

이런 자극이 지속되면 뇌에는 일종의 ‘내성’이 생긴다. 내성이 쌓이면 기존의 자극보다 더 큰 자극이 와야 활성화가 된다는 의미다. 이런 상황이 지속되면 자극이 적은 평상시에는 뇌의 활성이 떨어져 있게 된다. 마치 일시적으로 활력을 얻기 위해 자양강장제를 매일 마시다 보면 나중에는 자양강장제 없이는 체력이 더 떨어져 버리는 것과 비슷하다. 실제 게임 중독자들의 뇌를 관찰해 보면 일반인에 비해 전두엽 부위의 활성이 매우 떨어져 있는 것을 확인할 수 있다. 이 경우 긴 시간 주의를 요하는 복잡한 정보 처리 능력이 약화되고 충동 조절이 어려워질 수 있다.

박혜윤 용인세브란스 정신건강의학과 교수는 “아직 숏폼이나 SNS 과의존은 연구가 많이 되어 있지 않은 상황이라 단정지을 수 없지만, 학계에서는 다른 행위 중독과 비슷한 경로(메커니즘)로 중독 현상이 발생할 수 있다고 보고 있다”고 했다. 즉, 숏폼 중독 역시 전두엽의 활성화를 떨어뜨릴 가능성이 높다는 의미다.

● 추천 알고리즘이 중독에 더 빠지게 한다

숏폼 중에서도 빅테크들의 추천 알고리즘에 따라 노출되는 영상이 중독성을 높일 수 있다는 뇌 연구 결과도 있다. 중국 저장대 연구진은 틱톡을 사용하는 성인 30명을 대상으로 개인의 관심도와 관련 없는 영상을 볼 때와 추천 알고리즘에 따른 영상을 볼 때 뇌의 활성도 차이를 비교 분석한 결과를 국제학술지 ‘뉴로이미지’에 발표했다. 연구진은 뇌의 활성을 확인하기 위해 기능자기공명영상(fMRI)을 이용했다.

논문에 따르면 참가자의 70%는 틱톡을 최소 1년 이상 사용했으며, 46.7%는 매일 틱톡에서 숏폼을 시청하는 데 1시간 이상을 소비한다고 밝혔다. 실험 결과 추천 알고리즘 영상을 볼 때만 ‘복측 피개 영역(VTA)’ 부위가 선택적으로 활성화됐다. 무작위로 영상을 볼 때는 이 영역이 거의 활성화되지 않았다. 복측 피개 영역은 ‘행복 호르몬’으로 불리는 도파민 분비에 관여하는 보상 회로를 구성하는 뇌 부위다. 기쁨, 행복을 느끼게 하는 도파민은 우리에게 꼭 필요한 호르몬이지만 과도하게 자주 분비될 경우 특정 행동을 강화해 중독을 일으킬 수 있다.

이런 결과에 대해 중국 연구진은 “추천 알고리즘이 동영상 시청 행동을 강화할 수 있는 콘텐츠라는 것을 시사한다”며 “과도한 숏폼 시청을 일으키는 뇌의 메커니즘을 밝히는 데 중요한 단서를 제공할 것”이라고 했다.

'오늘은 내 인생의 가장 젊은 날' 카테고리의 다른 글

| 20대부터 일찍 하면 할수록 좋은 3가지 (52) | 2025.02.11 |

|---|---|

| 필수 일본어 관광 회화 (37) | 2025.02.10 |

| 동전의 양면 빚투 부채 없으면 안전하지만 큰 부자가 될 수도 없다 (53) | 2025.02.07 |

| 2024년 가계금융복지조사 결과 발표 요약 (51) | 2025.02.06 |

| 2025년 라마단 일정 그리고 라마단 의미 (47) | 2025.02.05 |

댓글 영역